ГЛАВА V

ДЗЕРЖИНСКИЙ В ВСНХ СССР

Во второй

половине 1922 г., о чем уже говорил в первой части моих записок, я был

приглашен участвовать в «Торгово-промышленной газете», только что появившемся

органе Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). И с этого момента, в течение

почти шести лет, в качестве заместителя ответственного редактора газеты (М. А.

Савельева), я имел возможность не просто наблюдать, но и принимать на своем

посту самое близкое участие в деятельности ВСНХ.

Годы 1922 и 1923 были периодом

граничащего с хаосом неустройства и переустройства советской промышленности.

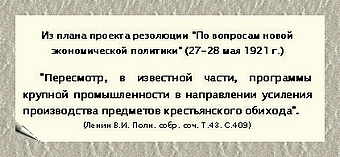

Введение НЭПа во второй половине 1921 г., провозглашение коммерческого расчета

обязывало покончить с системой безденежных расчетов, снабжением промышленности

с помощью конфискации продукции сельского хозяйства. Коммерческий расчет

требовал твердой валюты. Ее не было. Деньги представлял так называемый

«совзнак» (советский знак), а ценность его в процессе инфляции падала так, что,

например, 1 октября 1922 г. купюра в 100 000 совзначных рублей по своей

покупательной ценности равнялась приблизительно одной двадцатой довоенной

копейки. Только 11 октября 1922 г. объявлено установление твердой валюты —

червонца (10 рублей), покрытого на 25 процентов золотом и устойчивой

иностранной валютой, и потому большая часть этого года прошла при денежном

хаосе. В денежной массе, находившейся в обращении на 1 января 1923 г., твердая

валюта, червонец, занимала 3 процента, все остальное — «совзнак». Только осенью

1923 г. червонец занял главенствующее (74 процента) положение в денежной массе,

а 15 февраля 1924 г. прекратилась всякая эмиссия и обращение всеми проклинаемых

«совзнаков». Следовательно, лишь к концу 1923 г. промышленные предприятия,

опираясь на твердый измеритель, получили возможность приступить к настоящему

счетоводству, вести калькуляцию себестоимости продукции, составлять [152]

обоснованные балансы, уйти от фантастического счетоводства времени военного

коммунизма, которое бухгалтеры и счетоводы называли «филькиной грамотой». НЭП,

разрушая существующие до него организационные формы, привел к созданию

множества объединений, названных «трестами», управляющих фабриками и заводами.

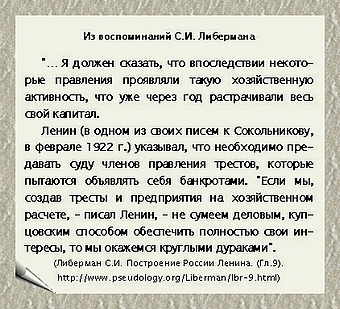

К концу 1922 г. их насчитывалось 478. Они росли как грибы. Спешно созданные,

многие из них представляли собой совершенно негодные организации. Их потом

пришлось уничтожать. Строительство трестов вообще происходило слепо, без ясного

установления их прав, обязанностей, их отношения к Высшему Совету Народного

Хозяйства и местным органам. Некоторые из них, наиболее мощные, считали себя

настолько автономными и свободными, что почти не считались с ВСНХ. Лишь 10 апреля 1923 г. и 17 июня того же года, после почти

двухлетнего существования трестов, были опубликованы декреты, оформляющие

положение трестов и указывающие, что их производственные планы и личный

руководящий персонал должны утверждаться ВСНХ. Статут трестов

составлялся при главенствующем участии Пятакова, а он, с присущим ему тяжелым,

ультрацентралистическим администрированием, старался оставить минимальную

свободу дирекциям фабрик и заводов. Событием большой важности и для

промышленности было образование «СССР» — Союза Советских Социалистических

Республик, прокламированного в конце 1922 г., утвержденного сначала ЦИК СССР в

июле 1923 года, потом Съездом Советов в январе 1924 г. Его конституция вызвала

необходимость точно установить, какие органы и учреждения имеют значение

общесоюзное, а какие — характер республиканский. Отсюда появление Высшего

Совета Народного Хозяйства СССР и советов народного хозяйства РСФСР, Украины,

Белоруссии и т. д. ВСНХ СССР делался верховным органом промышленности всех

республик, и под непосредственное его управление вошла преобладающая масса

производства и занятых в нем рабочих, сосредоточенных в 72 крупнейших трестах.

Сопровождая

эти изменения, подвергалась глубокому преобразованию вся структура ВСНХ,

существовавшего до 1921 г. Вместо главков и центров военного коммунизма [153] в ВСНХ образовались две большие части.

Это «ГЭУ» — Главное Экономическое Управление, с рядом отделов, намечающих

планирование и регулирование промышленности, и ЦУГПРОМ — Центральное Управление Государственной Промышленности, с помощью соответствующих

директоратов, вместе с Главметаллом и Главэлектро, осуществляющее управление

трестами, от которых торговые операции были выделены в «синдикаты» и «торги». В

эпоху гражданской войны существовала особая чрезвычайная комиссия по снабжению

Красной Армии. В 1921 г. она была упразднена, и функции ее по обслуживанию

армии и обороны переданы в образованное в ВСНХ Военное Управление. За все шесть

лет моей службы в ВСНХ, я в эту сторону, тем более что она была

законспирирована, никогда не глядел и о том, что там делалось, никогда не

узнавал. В этом отношении я, без всякого сговора с другими, следовал примеру

всех беспартийных работников ВСНХ, желавших таким отношением к Военному

Управлению гарантировать себя от каких-либо подозрений в интересе к секретным

делам, относящимся к обороне. Этим, вероятно, объясняется, что, например, на

меньшевистском процессе 1931 г., где подсудимым пришито выдуманное обвинение в

желании «иностранной военной интервенции», ни разу не было сказано, не было

выдумано, что они выдавали, хотели или делали попытки выдать «военные секреты».

Может быть,

я представил изменения, происходившие в организации управления советской

промышленностью в излишне краткой форме, упускающей некоторые важные стороны. В

огромной степени эти изменения шли ощупью, неуверенно, сбивчиво. Многое

устанавливалось, а через короткое время подвергалось самой существенной

переделке. ВСНХ помещался в так называемом «Деловом Дворе», огромном здании,

выстроенном в 1913 г. московским купечеством, с целью сосредоточить в одном

месте многочисленные промышленные представительства и конторы. «Деловой Двор» в

1921—1923 гг. являл картину постоянного перемещения из одного места в другое,

из одного этажа в другой, организующихся отделов ГЭУ и ЦУГПРОМА. Помещения

наскоро разгораживались перегородками из фанеры, люди усаживались в этих

загородках, а через месяц их переводили куда-то в [154] другое место. То был, по

выражению того времени, "фанерный период» жизни ВСНХ, следовавший за

"удельным периодом» в организации промышленности, когда тресты

представляли собою «удельные княжества», мало считающиеся с центром. Процесс

реорганизации управления мог бы происходить менее хаотично, много разумнее, не

вызывая стольких ненужных, бесплодных трат энергии, если бы в ВСНХ была

какая-то авторитетная, дирижирующая фигура, если бы в нем был «хозяин»,

способный в нужные моменты твердо говорить одному «да» и другому «нет». Ни

такого хозяина, ни способного его заменить коллектива не было. Сначала, при

образовании ВСНХ, его председателем стал Осинский; в 1918—1920 гг.— Рыков; в

1921 — 1923 гг.— Богданов. В 1923 г. в нем снова появился Рыков, ибо была

потребность в «хозяине», а он показал свои способности управлять ВСНХ в эпоху

военного коммунизма. Но Рыков, со времени болезни Ленина, фактически занимал

пост председателя Совета Народных Комиссаров, у него было слишком много другой

важной работы. Действительно управлять ВСНХ, дирижировать происходящими в нем

реорганизациями, он не имел времени. В сущности, он лишь в отдалении

присматривал за тем, что там делалось. То, что он не делал, не

мог делать, а должен был делать,— выпадало на долю его предшественника и

помощника Богданова и на Пятакова, посланного со специальной задачей

способствовать перестройке ВСНХ.

[…] Полной

противоположностью «мямле» Богданову был Пятаков — другой помощник Рыкова.

Кстати сказать, как и Богданов, он сын богатой киевской семьи, черпавшей свои

доходы из сахарной промышленности. До двадцати лет (до 1910 г.) Пятаков называл

себя анархистом и с презрением смотрел не только на меньшевиков, но и на

большевиков, видя в них простую разновидность реформистской социал-демократии.

Не знаю, когда он стал большевиком; известно только, что во время войны, уже будучи большевиком, Пятаков, вместе с Евгенией Бош,

через Японию перебрался в Швейцарию. С Лениным, жившим сначала в Берне, потом в

Цюрихе, он расходился по многим вопросам, особенно по вопросу о самоопределении

наций. Пятаков — человек до абсурда крайних решений. «Нужно,— возражал он

Ленину,— не право на самоопределение наций, а отмена наций. Не объединение

наций, а объединение пролетариев. Долой границы!» Ленин не переносил

неподчинения его Директивам, идеям и лозунгам. Обозленный, что Пятаков [157] и его подруга Е. Бош не следуют этому правилу Ленин писал Инессе Арманд (это письмо

через 34 года было напечатано в «Большевике», 1949 г., № 11): «Они не хотели

учиться мирно и товарищески. Воротили нос. Пусть проваливают к черту! Я им

набью морду и ошельмую как дурачков перед всем светом,

так, и только так, нужно действовать».

В

Октябрьскую революцию в 1918 г. Пятаков делается «неистовым» председателем

Украинского Совета Народных Комиссаров. В это время в другой местности – в

Пензенской губернии неистовствует Евгения Бош. В качестве уполномоченной по

сбору продовольствия, она конфискует хлеб у крестьян, берет в заложники кулаков,

приказывает, следуя за телеграммами Ленина, расстреливать тех, которые не

поставят указанного им количества зерна. (Удрученная

введением НЭПа, нападками на оппозицию, Евгения Бош, мать двух детей, застрелилась

в 1924 г. в Москве. По той же причине, не вынеся НЭПа,

покончил с собой видный член партии рабочий-металлист Лутовинов.)

Крайние

идеи Пятаков не оставлял и в 1919 г. Он против признания украинцев нацией и

считал ненужным образование в пределах общей коммунистической партии какой-то

украинской части: «К чему все это, когда есть прекрасный Центральный Комитет в

Москве». В эпоху военного коммунизма, в тяжкой обстановке которого Пятаков,

однако, чувствовал себя свободно и легко, как утка в воде,— он носился с идеей

образования Всемирного ВСНХ с полным подчинением всех национальных

коммунистических партий Центральному Комитету российской партии. На VIII

съезде партии, в марте 1919 г., Ленин упомянул об этих ересях; на это Пятаков

ему крикнул: «А разве вы думаете, что это было бы плохо?»

«Если Пятаков,—

ответил Ленин,— сейчас бросает замечание, что это было бы недурно, то я должен ответить,

что если бы что-нибудь подобное стояло в нашей программе, то критиковать ее не

было бы надобности: авторы такого предложения сами бы убили себя». Уверения

Ленина, как мы знаем, оказались пустыми. Всемирный ВСНХ, управляемый Москвой,

не появился, но вместо него, при Сталине, создан некий эрзац — центр в Москве,

управляющий, в согласии с интересами Москвы, всей экономикой Восточной Европы.

Что же касается требования подчинения всех национальных ком-158 мистических

партий Центральному Комитету в Москве, это, через Коминтерн, начало

осуществляться уже при Ленине, дойдя до последнего предела при Сталине. Из 67

коммунистических партий в мире, за исключением польской и югославской, все

остальные находятся и поныне в рабском подчинении у Москвы. Различные

высказывания Пятакова я привел, желая дать представление, из какой «материи»

сделан был этот человек и какого характера идеи бродили в его голове. Но он был несомненно незаурядным человеком, с огромной волей,

замечательными организаторскими способностями, умением для той или иной задачи

найти, разместить людей и, давя на них, достигать результатов в самой трудной

обстановке. В качестве одного из примеров организаторства Пятакова — начавшаяся

на юге в 1920 г. добыча угля на разоренных и залитых водою шахтах. Вместе с тем,

он был до крайности, до безобразия, груб в своих отношениях с подчиненными: его

боялись, признавая его способности, и не очень любили. Любопытно, что из всей

массы коммунистов, не принадлежащих к старым большевикам, Ленин в своем «завещании»

упоминает только двух — Пятакова и Бухарина. Пятаков, по его оценке, «человек несомненно выдающейся воли и выдающихся

способностей, но слишком увлекающийся администраторством и административной

стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом

вопросе». Такой характеристике нельзя отказать в проницательности.

Невозможность положиться на него в серьезном вопросе Пятаков подтвердил,

появившись в ВСНХ. Чтобы сразу вывести промышленность из состояния проедания

капитала и снабдить ее крупными средствами в целях ускоренного развития, он дал

трестам и синдикатам указание продавать товары по ценам, обеспечивающим самую

высокую прибыль. В связи с этим находится составленный Пятаковым знаменитый

приказ по ВСНХ от 16 июля 1923 г., давший санкцию погони за прибылью: «Общим руководящим

началом деятельности как предприятий, так и ВСНХ на

ближайший период, является прибыль, как задача, и баланс, как метод».

Тресты,

вдохновляемые указаниями Пятакова, полностью их одобряя, с поспешностью начали погоню за [159] максимальной прибылью, подняв

цены на такую высоту что создалось невероятно абсурдное явление: в стране с

товарным голодом, недостатком товаров, ничтожной товарной продукцией осенью

1923 г. разразился кризис сбыта. Прибыль некоторых государственных организаций например, в синдикате «Моссукно» составила 137

процентов! Ни рабочим, ни крестьянам цены товаров абсолютно не были доступны, и

это вызывало большое недовольство у населения правительством. Лучшим доказательством,

что Рыков в 1923 году не управлял ВСНХ, а был номинальным его главой,— его

пропуск без внимания и приказа Пятакова, и его подготовки погони за прибылью.

Только когда стали обнаруживаться явные признаки кризиса сбыта, Рыков схватился

за голову: как он мог это допустить!

Приказ

Пятакова,— вполне согласуясь со свойственными ему неосторожными, крайними,

внешнереволюционными решениями, привел к жестокой критике его в Совнаркоме и

СТО, а на заседаниях их Пятаков был постоянным членом. Недовольство Пятаковым в

ЦК и Политбюро увеличивалось тем, что он был одним из авторов двух писем,

направленных осенью 1923 г. в ЦК и зло критикующих правительственную

экономическую политику, ведущую к «гибели страны». Одно из этих писем подписано

Пятаковым, Преображенским, Осинским и В. Смирновым, другое — 46-ю

«оппозиционерами». Меньше чем кто-либо Пятаков имел право критиковать

недостатки экономической политики Политбюро. Все это привело к тому, что, за

исключением Троцкого, у Пятакова в Политбюро не было защитников. Никто не отрицал

его рвение и организаторский талант, но в Политбюро и Совнаркоме все были

далеки от мысли, что Пятакова можно назначить председателем ВСНХ. Вообще говоря,

в назначении его одним из важнейших руководителей реорганизации и управления

ВСНХ был какой-то экивок. Промышленность, уходя от военного коммунизма,

перестраивалась, впитывала в себя новый «дух», чтобы жить в условиях НЭПа,

устанавливаемого «всерьез и надолго», как на то указывал еще живший Ленин. Но в

глубине души никакого НЭПа Пятаков не признавал. НЭП он считал величайшей

ошибкой: «Будь на то моя воля, я нэповскую музыку играть никогда бы не

допустил».

В конце 1923 г. в ВСНХ сложилась

странная ситуация: огромнейшее и важнейшее в стране учреждение 160 фактически

не имело начальника, шефа, ответственного руководителя. Рыков, обремененный

другими функциями, им быть не мог. Как уже указано, им не мог быть и Богданов.

И по многим и многим причинам на этот пост не мог быть поставлен и Пятаков. «За

ним,— говорил Рыков,— нужно всегда присматривать, иначе он перебьет всю

посуду».

Так как в

состоянии «безналичия», «беспризорности», ВСНХ пребывать не мог, в конце 1923 и

начале 1924 г. пошли слухи, догадки: кого в ВСНХ поставят главою? Одни

«осведомленные» люди утверждали, что это Рудзутак, по другим «сведениям» —

Сокольников, но эти толки замолкли и вместо них пронесся слух, создавший в ВСНХ

настроение, близкое к панике: председателем ВСНХ будет Дзержинский, грозный

начальник ВЧК-ГПУ, учреждения, наводившего страх не только на обывателей, но и на самих коммунистов, особенно тех, кто

уже слишком «вкушал» блага и удобства, созданные НЭПом. Дзержинский в это время

был народным комиссаром транспорта. На железных дорогах, где царствовал развал

и хищения, он наводил порядок, прибегая и к расстрелам. И

все-таки не о Дзержинском этого времени говорили, когда встал о нем вопрос, а о

том, который до 1920 г., после убийства в Петербурге чекистов Володарского и

Урицкого, после покушения на Ленина, проводил кровавый массовый террор.

Это тогда пошли рассказы о его жестокости, беспощадности и садистической

страсти вести мучительные ночные допросы обвиняемых. «Осведомленные»

люди шептали (поразительно, до какой степени Москва до 1928 г. была городом

«слухов»), что Дзержинский появится в ВСНХ, чтобы, с присущими ему методами,

навести в нем «порядок», с этой целью он приведет с собою когорту испытанных

чекистов, и в каждом отделе, каждом бюро ВСНХ будет помещен шпион-«сексот» (секретный осведомитель). Дополняясь всяческими

деталями, приносимыми фантазией и страхом, такого рода шепоты создавали

заразительно-нервное настроение: конец ВСНХ!— он скоро превратится в отделение

экономического управления ГПУ, нужно ждать чисток, арестов, смещений и

перемещений. При таком представлении о приходящем Дзержинском, уходящий из ВСНХ

Рыков казался идеальным администратором, [161] «ангелом-хранителем», полным

мягкости, внимания и благо желательности к

подчиненным. В этом духе и был составлен ему адрес, подписанный несколькими

сотнями сотрудников ВСНХ. В феврале 1924 г. слух о Дзержинском подтвердился: он

действительно был назначен на пост председателя ВСНХ. Верным оказалось и

другое: с собою он привел группу чекистов во главе с В. Н. Манцевым, сделавшим

карьеру сначала в качестве начальника московской ЧК, а потом на посту

председателя всеукраинской ЧК. Зато почти все остальное, созданное испуганной

мыслью, оказалось неверным. Два с половиной года пребывания в ВСНХ Дзержинского

сильно рассеяли существовавшее о нем представление. Его скоропостижная смерть

(20 июня 1926 г.) опечалила сотрудников ВСНХ и многих беспартийных инженеров и

техников. В это время можно было часто услышать: «Жаль, умер Дзержинский! С ним

было хорошо работать. Нас, специалистов, он ценил и защищал. При нем мы могли

спокойно спать. Не боялись, что приедет «черный ворон» (фургон ГПУ,

перевозивший арестованных). «Широкие массы специалистов,— писала после его

смерти «Правда»,— признали в товарище Дзержинском, в этом страшном для мировой

буржуазии председателе Чрезвычайной Комиссии, своего талантливого руководителя».

Особое отношение беспартийных

специалистов к Дзержинскому подтверждает и корреспонденция из Москвы,

помещенная в берлинском «Социалистическом вестнике» от 2 октября 1926 г.:

«Жутко было, когда во главе ВСНХ стал Дзержинский. А теперь спецы,

вплоть до бывших монархистов, готовы памяти Дзержинского панихиду служить».

На

всесоюзной конференции союза рабочих-металлистов в ноябре 1924 г. Дзержинский

говорил (об этом есть газетный отчет): «Меня назначили в ВСНХ, я руковожу, в

частности, Главметаллом, и буду проводить плановое начало железной рукой.

Кое-кому хорошо известно, что рука у меня тяжелая, может наносить крепкие

удары. Я не позволю вести работу так, как ее до сего вели, т. е. анархически». Таких речей, в духе ГПУ, с ссылкой на «железную руку», на пугание «крепким ударом»— Дзержинский за время

своего управления промышленностью произнес очень мало. Да и после только что

произнесенной угрозы [162] он тут же сделал важную оговорку:

«Недостаточно одного желания железной рукой искоренить недочеты. Более важно

знать, как их устранить, а для этого необходима колоссальная работа».

Дзержинский

в ВСНХ и Дзержинский в эпоху неистовствовавшей ЧК — далеко не одно и то же. Что

с ним случилось? В написанном в 1935 г., вышедшем в Париже, ярком памфлете,

посвященном Дзержинскому (объективными памфлеты не бывают), Р. Б. Гуль ставил вопрос – почему изменился Дзержинский? Ответ им не дан он только сказал, что было бы удивительно, если бы

Дзержинский «не устал от тюремного воздуха, арестов шума заведенных моторов

(под их маскировкой производились расстрелы.— Н. В.), ночных допросов,

криков, слез, стенаний, проклятий, смертных приговоров и рапортов о

расстрелах». Как бы ни объяснять происшедшую перемену Дзержинского — она явная.

Можно было видеть, что, войдя в ВСНХ, в это сложное учреждение со стоящими

перед ним сложнейшими проблемами, Дзержинский почувствовал, что не может этим

учреждением управлять с помощью методов, опирающихся на чекистское устрашение.

Указанный выше В. Н. Манцев, ставший во главе торгового отдела ВСНХ и в обстановке

хозяйственной работы, на глазах всех нас сам терявший свои чекистские ухватки,

сказал однажды Савельеву:

«Феликс

Эдмундович (Дзержинский), с тех пор, как стал работать в ВСНХ, сильно

изменился. Прежде он хотел, чтобы его боялись, даже от страха ненавидели. Это

не смущало его. В качестве председателя Коллегии ВЧК он считал, что такой страх

приносит большую пользу как в самом составе ВЧК, так еще больше вне ее — в

стране. Страх, по его мнению, играет роль предохранителя от свершения всяческих

проступков и преступлений. А вот теперь ему неприятно слышать, что его личность

вызывает страх у подчиненных ему и с ним сотрудничающих людей».

Манцев был прав: Дзержинскому было

неприятно, когда в ВСНХ на него смотрели как на грозного и страшного начальника

ГПУ. Я лично убедился в этом при следующего рода эпизоде. […]

Лицо Дзержинского потемнело. Мои

слова явно были ему неприятны.

— Бояться

меня нечего. Так всем и скажите. Я не зверь, не кусаюсь. И ГПУ здесь абсолютно ни причем Ему здесь делать нечего. Если отчет о моей речи

будет плох, я в том виноват. Значит, наиболее важные речи мне нужно не

произносить, а предварительно написать и потом их читать.

Потом, помолчав, и сурово, даже

сердито смотря на меня, Дзержинский прибавил:

— Хорошей

работы, подгоняемой одним страхом, не может быть. Нужно желание хорошей работы,

нужны всякие другие стимулы к ней, прежде всего сознание, что она приносит

большую пользу обществу, населению, рабочим, крестьянам.

В царствование Сталина, с Ягодой и

Берией, в управление хозяйственной жизнью страны главным началом поставлен

именно страх, устрашение тюрьмой, расстрелом, концентрационным лагерем.

После этого

разговора Дзержинский два раза посылал мне для исправления большие, переписанные

на машинке, рукописи. В одной шла речь об изношенности технического капитала

металлургии, в другой о производственных совещаниях в той же индустрии и

рабочем изобретательстве. Обе статьи ни в «Торгово-промышленной [165] газете»,

ни в другом издании не появлялись. Предполагаю, что они составлялись для

какого-то внутрипартийного потребления.

Попробую

характеризовать убеждения Дзержинского проще говоря,

указать, в какой разряд коммунистов его нужно отнести. В отличие от многих, в

частности от своего заместителя Владимирова и от Сталина, постоянно (до 1929

г.) всовывающих в свои речи, как акафисты, цитаты - из Ленина, Дзержинский

этого не делал. За два с половиной года я слышал у него ссылки на Ленина, может

быть, всего два-три раза, не более. Все-таки характеризовать его можно, как

всех коммунистов, лишь в отношении к Ленину. Им определяется вся

коммунистическая генеалогия. Но Ленин не монолитен. Биограф, изучающий жизнь,

идейный арсенал этой исторической личности, знает или должен знать, что с ранних

лет, с начала появления на общественной арене, есть два Ленина: один неистовый,

не знающий ни удержа, ни меры, другой — осторожный, практичный, взвешивающий.

Один Ленин — «делал» Октябрьскую революцию, бредил идеей всемирной революции,

вводил военный коммунизм, прыгал из самодержавного режима прямо в социализм.

Другой Ленин — устраивал НЭП, требовал кончать с «глупостями времен Смольного

института», давал самого умеренного характера «напутствия», вроде того, с

которым можно познакомиться в главе, посвященной М. К. Владимирову. От первого Ленина

— прямая линия ко всяким оттенкам «оппозиции» и в варварском форватере — к Сталину. От второго Ленина — линия к тому, что с конца

1927 г. стало именоваться «правым уклоном». Наиболее характерные представители

его правые коммунисты — Рыков, Бухарин, Томский; к ним можно прибавить

Сокольникова, Красина, Цюрупу. Дзержинский, шеф ВЧК—ГПУ, неоспоримо «правый»,

даже самый правый коммунист, уступал в «правизне», кажется, только своему

заместителю Владимирову. Проживи он еще десяток лет и, подобно Бухарину и

Рыкову,— вероятно, даже раньше их, кончил бы жизнь с пулей в затылке в подвалах

Лубянки. Для меня это не подлежит никакому сомнению. Подтверждением, что

Дзержинский был очень правым коммунистом, его убежденная страсть, с которой он

отвергал идеи, платформу, лозунги «троцкистской» [166] и «пятаковской»

оппозиции. Невзирая ни на что, они требовали максимального развертывания

индустрии. Дзержинский же, председатель ВСНХ, шеф промышленности, считал это

авантюрой. В целях получения средств на непосильное развертывание индустрии

оппозиция требовала нажима без сентиментальностей на деревню и высокого

поднятия цен промышленных товаров. Дзержинский не мог без негодования это

слышать. Оппозиция, мечтая об уничтожении НЭПа, хотела выкорчевать во всех

областях, прежде всего в торговле, частный капитал. Дзержинский был против

этого. Вся система его убеждений выразилась в речи, произнесенной на пленуме ЦК

20 июля 1926 г., целиком направленной против представителей оппозиции в лице

Пятакова и Каменева. (Последний от злобного антитроцкизма 1924 года, с конца

1925 г. стал, вместе с Зиновьевым, переходить на сторону Троцкого.) Это была

лебединая песня Дзержинского. Три часа позднее его уже не стало. Речь Дзержинского

напечатана в «Правде». Ее стенографическую запись правили, исправляли,

дополняли, склеивали, нужно думать, делая все, чтобы она стала понятной. Несмотря

на приложенные к ней старания, это типичная речь Дзержинского, произнесенная с

огромным волнением. В ней все недостатки, о которых я говорил раньше. Фразы,

несмотря на правку, не связаны, смысл многих из них трудно постигнуть. В

хаотической, безобразной форме — она все же выражает хозяйственную политику

Дзержинского в ВСНХ, которую мы, беспартийные спецы,

считали правильной. Дзержинский, прежде всего, опроверг заявление оппозиции,

будто накопления частного капитала так велики, что

угрожают всему бытию советского хозяйства. Эти накопления Пятаков считал не

менее чем в 400 миллионов рублей, и оппозиция демагогически играла этой цифрой

и даже большей, закрывая глаза, что 400 миллионов не есть чистая прибыль, а

валовой доход 323 000 розничных частных предприятий, существовавших к началу

1926 г.

«Если,—

говорил Бухарин, внося ясность в правильное, но плохо выраженное суждение Дзержинского,

− положить на прожитие и содержание каждой семьи частных предпринимателей

— 80 рублей в месяц (около 1000 рублей в год), это составит 323 миллиона

рублей. Следовательно, чистая прибыль не 400 миллионов, а, минус 323 миллиона,

в лучшем случае – 77 миллионов. А это сущие пустяки в сравнении [167] с доходом

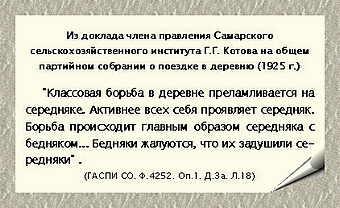

общественного сектора советского хозяйства». Дзержинский трясся от негодования,

слыша от Пятакова на Пленуме и неоднократно до него, что «деревня богатеет,

деревня нас обгоняет, промышленность от нее отстает» и что в этом грозная

опасность. «Вот несчастье!— возмущался Дзержинский.— Наши государственные

деятели боятся благосостояния деревни. Но ведь нельзя индустриализировать

страну, если со страхом говорить о благосостоянии деревни». Боясь

мелкобуржуазной «кулацкой» деревни, якобы развивающейся и укрепляющей свое

благосостояние больше и скорее, чем «пролетарский город», оппозиция хотела ее

«перегнать максимальным развертыванием гегемона», т. е. промышленности. Для этого Пятаков, по выражению Дзержинского, требовал «со всей присущей ему

энергией все средства, откуда бы они не шли, гнать в

основной капитал индустрии». «Загоняемые» в основной капитал средства должны,

по Пятакову, получаться, в частности, от большого повышения оптовых цен

промышленности. Дзержинский об этом и слышать не хотел. «Программа Пятакова,—

кричал он на пленуме,— за повышение оптовых цен бессмыслица, она антисоветская,

антирабочая. Это ликвидация всей нашей борьбы за снижение розничных цен».

Сторонник НЭПа, Дзержинский по ряду вопросов глубоко расходился с антинэповцем

и представителем оппозиции Пятаковым. Все в ВСНХ об этом знали. В течение двух

с половиной лет совместной работы с Пятаковым Дзержинский неоднократно, в

мягкой форме, удерживал его от манифестации крайних взглядов и решений. Я покажу

в следующей главе о пятилетних планах, что очень большое столкновение

происходило у них по вопросу, какой характер должны иметь промышленные планы.

Все-таки Дзержинский избегал столкновения с Пятаковым доводить до остроты,

делавшей невозможной их совместную работу. На заседаниях президиума ВСНХ не раз

было видно, что Дзержинский сдерживает себя, чтобы не ответить с резкостью на

некоторые заявления Пятакова. А вот 20 июня на Пленуме Дзержинского уже «прорвало».

Все, что у него накипело, вылилось наружу и, показывая пальцем на Пятакова, он

крикнул: «Вы являетесь самым крупным дезорганизатором промышленности».

Само собой разумеется, что после этого,

если бы Дзержинский остался жив, его работа с Пятаковым [168] стала бы невозможной. Не сдерживая себя,

бил Дзержинский и по другому представителю оппозиции, Каменеву. На замечание

Каменева, что он только четыре месяца руководит комиссариатом внутренней

торговли и в такое короткое время не мог уничтожить дефекты его работы,

Дзержинский бросил ему в лицо: «Вы, товарищ Каменев, если будете управлять

комиссариатом не четыре месяца, а сорок четыре года — все равно на это не

будете годны. Вы не работаете, а только туда-сюда вертитесь. Вы не работаете, а

занимаетесь политиканством. Я могу вам это сказать, вы знаете, в чем мое

отличие от вас, в чем моя сила. Я не щажу себя, никогда не щажу. Поэтому вы

здесь все меня любите (sic!) и мне верите. Я никогда не кривлю душою. Если я

вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них. Я прихожу прямо

в ужас от нашей системы управления, этой неслыханной возни со всевозможными

согласованиями и неслыханным бюрократизмом».

Это место —

самый патетический пункт речи Дзержинского. Он кричал, задыхался, хватался за

грудь, еле стоял, шатался. Через три часа паралич сердца его прикончил.

Передавали, что в напечатанный в «Правде» отчет внесены очень большие смягчения

в последнюю фразу Дзержинского о неслыханном бюрократизме. Троцкий будто

крикнул ему: «Осторожнее указывайте на разлагающий партию бюрократизм! Вы

рискуете, со всеми вытекающими отсюда последствиями, быть записанным в лагерь

оппозиции».

Тем, что

говорил на пленуме Дзержинский о частном капитале [169], ограничиться нельзя.

Его позиция сказанным еще не определяется, а в системе НЭПа вопрос о частном

капитале это важный вопрос. И к нему Дзержинский неоднократно возвращался. Он

хотел, чтобы вопрос о частном капитале трактовался не «агитационно», не «с

точки зрения ГПУ», а научно, объективно. Исполняя это желание, работниками ВСНХ

было сделано два исследования: «Частный капитал на денежном рынке» и «Частный

капитал в товарообороте». Если мне не изменяет память, они проводили в

отношении частного капитала более жесткую политику, чем Дзержинский. Довольно

пространно говорил о частной торговле Дзержинский в речи 1 апреля 1925 года на

открытии Всесоюзного съезда местных «торгов» (отчеты в газетах о его речи

подчищены и смягчены).

«Наша

задача — полное использование частного капитала, отнюдь не ставка на его

уничтожение, о чем упорно многие думают. Я против частного капитала в большом и

даже среднем опте, но считаю, что без низового частного торговца нам никак

сейчас обойтись нельзя. Без хорошо поставленной торговли нет удовлетворения

потребностей населения, а наладить это дело с помощью кооперации и

государственной торговли я не вижу возможности. Я ничего не имею против

крестьянина, который, заработав 100 или 200 рублей, занялся бы в деревне

торговлей. Прогрессом является каждый торговый пункт, появляющийся там, где

ныне нет и признаков торговли, откуда нужно за 20—25 километров ехать для

покупки фунта сахара или бутылки керосина. Наша торговая сеть до ужаса

малочисленна. До войны вне городов, вне городского вида поселений, было 320 тысяч разных мест продажи, пусть самых примитивных,

считая, в том числе, продажу с лотка на базарах. А теперь во многих местах

ничего нет. Но чтобы частный торговец, в особенности в деревне, не грабил, не

спекулировал,— его нужно поставить в здоровые условия, взять под защиту от

местных администраторов, ведущих, вопреки постановлению партии, политику удушения

частного торговца». [170]

Осенью 1925 года Дзержинский вызвал

к себе Савельева и меня для дачи каких-то «директив» газете, и в течение часа,

что мы сидели у него, шла речь, главным образом, о все

том же частном капитале.

— Я очень

доволен, как ведется в газете промышленный отдел. Статьями, анкетами, разной информацией,

он этот отдел — действительно нам помогает управлять промышленностью. А

торговый отдел хуже, слабее.

— В чем вы видите его дефекты?

— Ваши дефекты в сущности отражают наши общие дефекты. В промышленности

у нас достижения, с торговлей же обстоит очень, очень плохо. Мы проводим огромные

снижения оптовых цен промышленности, жертвуем десятками миллионов прибыли, а

нужного результата нет. Снижения розничных цен не чувствуется. Сейчас цены

розничные, в сравнении с осенью 1924 г., почти не снизились. Перед всеми нами

вопрос: где, в чем причина этого? Почему в попытках наладить торговлю мы

оказываемся полными банкротами, почему снижения цен не доходят до населения?

Говорят, что виною всему частник, что торговая сеть в огромной части в его

руках, а он, в погоне за наживой и в обстановке недостатка товаров, бессовестно

вздувает цены. Но что делает, как борется с этим наша кооперация? Есть

кооперативы, не стесняющиеся делать надбавки в 100 процентов и выше к ценам,

полученным ими от государства товаров. О таких кооперативах нечего и говорить.

Это грабиловки. Но ведь не все кооперативы подобного

рода. Есть другие, торгующие по-божески, цен не вздувающие. Если они продают

товары дешевле, чем частник, потребитель должен бежать к ним, и частник, боясь

потерять потребителя, принуждается снизить цены. Почему этого нет? Почему же

частник перестает быть торговцем, свертывает свои операции, чаще всего не под

давлением крайне полезной конкуренции кооперации, а под давлением налогов

администрации и т. д. Если наша кооперация, несмотря на всю поддержку ее государством, дрянна, что нужно делать, чтобы она исправилась? Для

промышленности это крайне важный вопрос, без товаропроводящей, хорошо

работающей торговой сети промышленность без рук. Слабости кооперации, в сравнении

с частной торговлей, конечно, создаются немаловажными причинами. В

промышленности у нас достижения [171], потому что социализм ее всегда изучал и в ней у нас была и есть крепкая база — пролетариат.

В торговле такой базы у нас не было и нет. Кроме того,

как правильно недавно сказал тов. Середа — социализм торговлю по-настоящему

никогда не изучал, всегда был далек от нее и ее отрицал. Социализм всегда стоял

за государственное распределение продуктов, товаров, а не за торговлю ими. А

это совершенно разные вещи. Поэтому у частного торговца, лишенного этой

идеологии и психологии, гораздо более данных, чтобы вести именно торговлю.

Указывают, что большая подвижность, практичность частного торговца, лучшее, чем

у кооперации, приспособление к рынку и потребностям населения — создаются еще и

его личной заинтересованностью, тогда как у кооперации подобного стимула нет.

Место личной заинтересованности у кооперации должны занять общественные мотивы,

они же у многих служащих и руководителей низовой кооперации совсем отсутствуют.

Они могут появиться, а пока их нет. Чтобы, удовлетворяя потребителя, с прибылью

вести свое дело, частный торговец готов работать днем и ночью, по 14—16 часов в

сутки. Мы не можем этого требовать от кооперации. Наш кодекс труда определяет

длину рабочего времени, и по этой причине часто бывает, что на работу,

выполняемую одним частным торговцем, не считающимся с затратой своего времени,

в кооперации нужно ставить двух, а то и больше работников. Мы справедливо

гордимся нашим социальным законодательством, но, несомненно, оно удорожает наш товаропроводящий

аппарат и, следовательно, товарную продукцию. С этим нужно считаться, когда

заходит речь о конкуренции кооперации и частной торговли. Ленин требовал от нас

«научиться торговать», при ближайшем рассмотрении этого дела оно оказывается

много сложнее, чем кажется с первого взгляда.

Вернувшись

от Дзержинского, мы с Савельевым тут же, по свежему следу, занесли на бумагу

все, что он говорил. Савельев на другой день послал запись Дзержинскому, прося

разрешения ее опубликовать в «Торгово-промышленной газете» в виде интервью с

ним. Только через четыре дня Дзержинский ответил на это отказом и запись не

возвратил. Она, очевидно, ходила по каким-то высшим инстанциям и там опробации

не получила.

[172] Речь

Дзержинского с указанием желательности поставить частную торговлю в «здоровые»

условия побудила некоторых московских представителей частных торговцев

выхлопотать разрешение на организацию публичной дискуссии, где они смогли бы

обрисовать тяжелые условия деятельности и указать меры для их улучшения. […]

Четыре

кампании ВСНХ связаны с именем Дзержинского: борьба за понижение промышленных

цен, за увеличение производительности труда, за

восстановление металлопромышленности, за «режим экономии». Непомерно вздутые

цены, создавшие кризис сбыта, кошмаром преследовали Дзержинского. Он не мог об

этом говорить спокойно. Придя в ВСНХ, он стал проводить, по его выражению [174],

«топорное» понижение цен. В течение 1924 г. например, в хлопчатобумажной

промышленности произведены четыре снижения оптовых цен, в общем, на 47

процентов; в грубошерстяной промышленности — три снижения на 34 процента; в

тонкосуконной — три снижения на 56 процентов; камвольной — три снижения на 44

процента; в льняной промышленности — четыре снижения на 50 процентов. Стремясь во что бы то ни стало понизить цены,

Дзержинский настаивал, что «не всегда себестоимость должна определять цену,

цена должна определять себестоимость, чтобы ее снизить». При огромном усилии снизить оптовые цены,

это не привело соответствующему снижению розничных цен. Дзержинский с ужасом

говорил, что, например, цена ситца в апреле 1925 г. осталась такой же высокой,

как 1 апреля 1924 г. Неизмеримо более плодотворной оказалась другая

кампания Дзержинского — за увеличение производительности труда. При вступлении

Дзержинского в ВСНХ с этим вопросом обстояло очень плохо. Выработка рабочих была значительно ниже

довоенной. В некоторых предприятиях рабочих было в два раза больше, чем в 1913

г., а производили они меньше, чем тогда. В отличие от 1923 г., с его

забастовками и требованиями повышения заработной платы, их в 1924 и 1925 гг.

почти не было, но дисциплина на предприятиях была крайне расшатана. С

администрацией мало считались. Замечались постоянные прогулы по неуважительным причинам. Принудительное,

до НЭПа, воздержание от спиртных напитков исчезло, появилась в продаже водка, вместе

с нею пьянство, массовые невыходы на работу после получения заработка и

праздничных дней. В Москве в рабочем районе — на Пресне — можно было постоянно

видеть десятки совершенно пьяных рабочих. Борьба за увеличение

производительности труда встречала сопротивление со всех сторон. Профессиональные

союзы старались от нее уклониться, а, так называемая, «рабочая оппозиция», с

которой солидаризировалась и троцкистская оппозиция, находила принципиальные

возражения против увеличения производительности труда. Они были

широко развиты в заявлениях 1926 и 1927 гг. Рабочая оппозиция указывала, что так как реальная заработная плата не достигла довоенной

(1913 г.), недопустимо и даже преступно требовать от рабочих, чтобы они

производили столько же, как в 1913 г. Рост заработной платы должен не следовать

[175] за ростом производительности труда, а ему предшествоватъ. Отрицание этого

положения, по мнению оппозиции, свидетельствует, что в СССР социалистический

принцип замещается принципами чисто капиталистического общества и это одно из

неизбежных проявлений социального зла, создаваемого НЭПом. Интенсификация труда

— при заработке ниже довоенного, при плохом питании, при оборудовании хуже

довоенного — ведет к истощению рабочих, росту среди них инвалидности. В

возражениях «рабочей оппозиции», а среди нее было много настоящих рабочих, все

время проступали примитивные пролетарские эмоции и огромная доза экономического

невежества. Другой, но скрытый характер носила критика троцкистской оппозиции.

Против увеличения производительности труда она выступала не из «жалости» к

рабочим,— призывая давить на крестьян она так же безжалостно

могла давить и на рабочих,— а по чисто политическим мотивам. Ей нужно

было доказывать, что на советских предприятиях царствует капиталистический дух,

страна идет к капитализму, и в этом виновато вырождающееся и сползающее с

«пролетарских рельс» рыково-бухаринское руководство Политбюро, которое нужно

заменить людьми троцкистско-пятаковского направления.

Критика

проводимой Дзержинским кампании за увеличение производительности труда

обнаружилась даже там, где ее меньше всего можно было ожидать. Придя однажды к

Рыкову в 1924 г., я застал у него Томского, члена Политбюро, члена ЦК и

председателя ВЦСПС (главу Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов). Томский знал, что я работаю в «Торгово-промышленной газете». Взгляды

ее, если не открыто, то скрыто, не разделял «Труд» — орган ВЦСПС, хотя обе

газеты должны были вести одну и ту же политику, указанную Политбюро. Здороваясь со мною, Томский, обращаясь к Рыкову, промолвил шутя все же весьма характерную фразу:

—

Валентинов — он ведь в отряде Дзержинского, т. е. среди подгонял, способных

кнутиком производительности труда ввергнуть наших рабочих в состояние

обессиления.

— Значит, вы среди

тех, кто против увеличения производительности труда?

— Нет, не против, только я говорю — толкайте, жмите, все же не до

бесчувствия.

[176]

Спорить с Томским не пришлось, на него накинулся Рыков. На Томского, по его словам, иногда

нападает "меньшевистская икота», и

тогда с широкой государственной точки зрения он переходит на узкоцеховую, синдикалистскую

позицию.

С упреком, вроде Томского,

приходили ко мне в редакцию некоторые старые знакомые из постоянных критиков

всей советской системы. Один из них мне учинил следующего рода допрос:

Нас никто не подслушивает. Поэтому

скажите откровенно: что заставляет вас разделять эту борьбу за увеличение

производительности труда, за его тяжкую интенсификацию при политических

условиях, не дающих рабочим возможность сопротивляться стачками давлению на

них? Если вы это делаете только потому, что того требует начальство, я умолкаю.

Все мы под Богом, под начальством ходим и рисковать

своим положением не хотим. Если же вы это делаете по убеждению, тогда, разводя

руками от удивления, констатирую: от вас отлетели самые элементарные

социалистические принципы и чувства. Дзержинский их мог легко потерять в ЧК и

ГПУ, в том ничего удивительного нет, а вот вы-то почему

следуете по той же дорожке?

Я выругался и выгнал моего знакомого из

кабинета. Обиднее всего, что упреки в недопустимости защищать при

существующих условиях требование о повышении производительности труда я слышал

от трех участников нашего кружка «Лиги наблюдателей». Они апеллировали к морали

и жалости, к социалистическим принципам и в этом случае показали себя солидарными с критикой эмигрантов-меньшевиков в

«Социалистическом вестнике» против кампании Дзержинского. Это был взлет обычных

интеллигентских сентиментов, эмоций, в своей искренности далеких от

макиавеллизма троцкистской критики. Пять лет спустя, будучи уже в эмиграции, я встретился

с видным меньшевиком С. И. Ивановичем-Португейс, сотрудником социалистического

Forward в Нью- Йорке [177]. То была наша первая

встреча с 1917 года. Bот что он мне сказал:

— В течение нескольких лет я часто

заглядывал «Торгово-промышленную газету». Хотелось знать, что происходит в

экономике СССР. Знал и то, что вы ней орудуете. Тяжкий дух шел от этой газеты.

Дух типично капиталистической эксплуатации. Не понимаю как вы могли поддерживать Дзержинского и его давление на рабочих?

С тех пор,

как по убеждению, отнюдь не по приказу начальства, я защищал кампанию

Дзержинского, прошло тридцать два года. И вот теперь хотелось бы поставить

вопрос: правильно ли я поступал? Или, может быть, с моральной и социальной

точки зрения я, действительно, подлежал осуждению и, будучи социалистом шел вразрез с элементарными социалистическими принципами и чувствами? Когда

говорят о производительности труда в СССР, неизбежно вспоминают сталинскую

эпоху, «сталинские пятилетки» с их ужасающим угнетением и подгонянием

голодающих рабочих «непрерывной неделей» и всякого рода стахановизмом. Но

1924—1925 годы — годы борьбы за повышенную производительность труда, от этого

бесконечно далеки. Того, что делалось при Сталине, а теперь при Хрущеве, тогда

не было. В двадцатые годы, в отличие от позднейшего времени, существовала превосходная

статистика с обширными данными о труде в сборниках Центрального Статистического

Управления и в сборниках «Труд в СССР», издаваемых

ВЦСПС. Пользуясь этими источниками и цифрами ВСНХ, можно было тогда, как и

сейчас, ясно представить, в какой обстановке при НЭПе происходила кампания за

повышение производительности труда, была ли она не только экономически

необходимой, но и морально законной и допустимой. Почему, например, я, отнюдь

не чувствуя себя «эксплуататором» рабочих, убежденно настаивал, что они должны лучше

работать и давать больше чем довоенную выработку? Обратимся к довоенному

времени. Рабочий день, в среднем, по всей индустрии был в 1913 г. длителен —

9,6 часа — при слабой интенсивности труда, значительно более низкой, чем в

Западной Европе. Кроме того, в сравнении с Европой и Америкой число дней работы

предприятий было пониженным. Помимо 52 воскресений, государственных и 17

больших церковных праздников, происходили и большие прогулы и остановки

предприятий [178] вследствие отъезда рабочих на летние сельские работы, так как

значительная часть рабочих была крепко связана с деревней. Вместо 300 дней

работы на каждого занятого в довоенной индустрии рабочего приходилось всего 250

дней (1913 г. — только 240). Годовая сумма отработанного времени не превышала

2400 часов (9.6x250). Советская власть задалась целью увеличить число дней

работы, что, кстати сказать, было давним желанием российских фабрикантов.

Кодекс законов о труде, изданный в 1918 году, зачеркнув множество прежних и

церковных праздников, заменил часть их новыми (7 ноября — День Пролетарской

Революции, 14 марта — День Парижской Коммуны, 18 марта — День Низвержения

Самодержавия, 1 мая — Праздник Труда и т. д.). К дням отсутствия работы

прибавились не существовавшие в царское время (и не только в России) двухнедельные отпуски для отдыха. В 1921 г. — начало НЭПа —

хозяйство было парализовано, работали не более 221 дня в году. С оживлением

хозяйства это число, повышаясь, в 1924 г., к началу борьбы за производительность труда, дошло до 262 дней, на 12 больше,

чем до войны.

Какой длины

был в это время рабочий день? Декретом 29 октября 1917 года (11 ноября по

новому стилю) Советская власть установила восьмичасовый рабочий день, давний

лозунг всех социалистических программ. Он лишь санкционировал то, что стало

осуществляться до Советской власти после февральской революции. Восьмичасовый

рабочий день, введенный на два года раньше, чем в Европе, где он принят в 1919

г. международным соглашением в Вашингтоне (Англия и Америка к нему тогда не

примкнули), в СССР никогда не был восьмичасовым. Многочисленные обследования обнаружили,

что в советских предприятиях он фактически не превышал 7,6 часа. Следовательно,

годовая сумма отработанного времени советского рабочего была в 1924 г. 1991 час

(7,6x262), на 409 часов меньше, чем в 1913 г. В 1924 г. в индустрии было меньше

рабочих, чем до войны, и производили они значительно меньше, однако число

рабочих из года в год увеличивалось, подходя к довоенному. Нужно ли было стране, чтобы индустриальная продукция превысила довоенную? Даже младенец даст на это утвердительный ответ.

Чтобы восстановить хозяйство, лучше жить, повысить заработную плату,—

требовалось, [179] достигнув уровня довоенного производства, превысить его Но как, работая 1991 час в году, на 409 часов меньше чем в

1913 г., рабочий мог произвести то количество или даже больше того, что он

производил в 2400 часов? Пока для этого нет усовершенствованных машин и оборудования,—

а они с неба не падают,— догнать довоенный уровень можно лишь увеличенной

производительностью труда, именно его интенсификацией, т. е. работать лучше и

напряженнее. На этой истине даже неловко настаивать но

в 1924 и 1925 гг. сколько крови я себе испортил, слушая упреки в отсутствии

жалости к рабочим, капиталистическом к ним отношении, потере элементарных социалистических

принципов.

«Недопустимо,

преступно, требовать от рабочих довоенной выработки, когда реальная заработная

плата намного ниже довоенной». Отвечая на упреки, следовало и следует

рассмотреть, какой была в то время заработная плата. Реальная плата,

исчисленная в твердых, так называемых, московских рублях, все время росла,

следуя за ростом промышленности. В промышленности, учитываемой статистикой

ВСНХ, она была в 1921 г. — 33 процента довоенной, в 1922 г. — 40 проц., в 1923

г. — 50 проц., в 1924 г. — 68 проц., в 1925 г. — 82 проц. В следующие годы она

подошла к довоенной и даже ее обогнала. При НЭПе, как

видим, она хорошо поднималась, все же простого сравнения с довоенной платой

здесь недостаточно. Существовал значительный привесок к плате — бесплатные и

льготные квартиры, бесплатные коммунальные услуги, льготное топливо и т. д.

Существовало нечто более важное — прекрасное социальное законодательство,

какого не было ни в довоенной России, ни во многих странах Западной Европы, не

знавших, например, двухнедельных отпусков для отдыха. Все-таки не это самое

существенное. Заработная плата, измеряемая ценностью одежды и обуви, очень

дорогих, была значительно ниже довоенной, но совсем иное положение с продуктами

питания. Я утверждаю, что в 1924 и 1925 гг. в годы НЭПа (как и в 1926—1927 гг.)

рабочие питались так хорошо, как никогда еще до этого времени. Расходы на

усиленное питание составляли в заработной плате долю меньшую, чем до войны.

Одно и то же количество продуктов рабочие могли в 1924—1925 гг. приобрести при

меньшей затрате труда, чем в 1913 г., при меньшем числе часов работы.

Поразительно росло потребление рабочими мяса 180 и сала В 1922 г. взрослый едок рабочий, в среднем по СССР потреблял в месяц 3,2 фунта

мяса, в ноябре 1924 г. уже 14 фунтов с лишком, без малого 6 килограммов. Это

очень высокая цифра, в годовом итоге — это 72 килограмма. И

усиленное потребление городскими рабочими мяса, сала, молока стало возможным

потому, что при НЭПе крестьяне в 1924 г. почти восстановили размеры довоенного

скотоводства, а в 1925 г. имели крупного рогатого скота — коров, свиней, овец —

уже больше, чем в 1916 г. Суточное питание в 1924 г. рабочих продуктами

растительного и животного происхождения советская статистика исчисляла в 3790

к/калорий.

Это почтенная

цифра. Из сказанного видно, что развертываемая кампания за увеличение выработки

обращалась не к истощенным, изнуренным, голодным (как при Сталине) людям, а к

работникам, лучше чем когда-либо питавшимся и имеющим

блага превосходного социального законодательства, не существовавшего в

довоенной России. А при этих условиях, памятуя об интересах всей страны (рост продукции)

и дальнейшем росте реальной заработной платы, было не только экономически

необходимо, но «морально» вполне допустимо требовать от рабочих: лучше, интенсивнее

работать, превысить довоенную производительность труда. (В

1938 году, в книге от апреля, в издаваемых в Париже «Русских записках»,

редактируемых П. Н. Милюковым, я возвратился к указанному вопросу. Настаивая, что в 1925 г. в «рабочей среде ели, как никогда до войны»,— я

показал, как изменилось, в сравнении с 1925 г., положение рабочих в 1937 г., в

конце второй пятилетки. С 1925 г. по 1937 г. номинальная заработная плата

выросла в 5,5 раза, а стоимость продуктов выросла, минимум, в 8,8 раза. В ценах

питания средняя заработная плата в 1937 г. была не 48 рублей, как в 1925 г., а

только 28 рублей. Набор продуктов питания в заработке главы рабочей семьи

занимал в 1925 г.— 51 проц., а в 1937 г.— 87 проц. За одно и то же количество

продуктов питания семейный рабочий должен был работать в 1925 г. 88 часов, а в

1937 г. 151 час. Прибавлю, что 1937 год, в сравнении с

1930—1936 годами, считался благополучным.)

Покажу

теперь, как «дирижировал» Дзержинский своей кампанией. Он говорил (речь 29 апреля

1925 г.): «Рост производительности труда должен перегонять рост заработной

платы, иначе крах». 181Бесспорная истина при социализме, как и при капитализме.

Если этого нет, нет и никакого накопления нет прибыли, нет средств для дальнейшего развертывания индустрии, нет инвестиции

капитала в нужные отрасли национального хозяйства.

В другой

речи (21 ноября 1924 г.) мы слышали от него: «Гнать в шею хозяйственника,

который хотел бы установить 9-часовый день, но 8-часовый должен быть полностью

заполнен».

Что предпринято

для «заполнения» работой 8-часового дня? Прежде всего сделан перевод большого числа рабочих на сдельную работу. Таких было в 1923 г.

46 проц., в 1924 г.— 54 проц., в 1925 г.— 50 проц. Вместе с этим, происходил

пересмотр норм выработки сдельных расценок, исходя из правила: большая оплата

за большее количество труда, за большее количество произведенных изделий. Нормы

и расценки одобрялись и закреплялись коллективными договорами, с возможностью,

в случае возникающих разногласий, прибегать к суждению РКК

(расценочно-конфликтных комиссий), к примирительным камерам, принудительному

арбитражу, третейскому суду при Народном комиссариате труда. Указанные меры

скоро дали желательный результат: выработка рабочих превысила довоенную, но это не далось легко, и об этом я и хочу

сказать, так как о некоторых, весьма неприятных и печальных явлениях, прямо

связанных с этим делом, советской прессе было запрещено говорить. Многое

поэтому осталось неизвестным. Хотя хозяйственники-коммунисты, чего требовал

Дзержинский, должны были самым активным образом участвовать во всех стадиях

кампании за повышение производительности труда, председатели трестов, произнеся

на эту тему несколько торжественных речей, дальше этого не пошли. Зачем им

входить в неприятные мелочные конфликты с рабочими из-за норм и расценок?

Для

налаживания этого дела, по их мнению, есть подчиненные им директора, инженеры,

техники, мастера и, главное: агитационная сила в лице фабрично-заводских

комитетов и профессиональных союзов. Но в 1924 и 1925 гг. и фабзавкомы, и

низовые руководители профсоюзов были в глазах рабочих сильно скомпрометированы

своими растратами общественных денег, библиотечных фондов, средств клубов, взносов рабочих в профессиональные союзы.

Редкий месяц проходил без того, чтобы мы в «Торгово-промышленной газете» не

узнавали [182] , что в таком-то тресте,

на таком-то заводе «прокрался" оказался вором тот или иной профсоюзный

деятель. Томский в докладе на XIV съезде партии, в сентябре 1925 г., должен был

с печалью признать, что «волна растрат прокатилась через низовые профсоюзные

организации». Ища снисхождения, милости, покрытия своих грехов и слабостей,

деятели низовых профсоюзов унижались перед директорами и начальством трестов.

Рабочие на этих людей, вышедших из их же среды, смотрели со злобой, видя в них

воров и лакеев директоров и начальства трестов. Они не могли с моральным

авторитетом вступить в кампанию за производительность труда. В результате

создавшегося положения работа по определению норм выработки, расценок,

размещению рабочих по способностям во многих предприятиях пала на беспартийных

инженеров, техников, мастеров. Отказаться нести этот груз они не могли:

дирекции заводов и тресты их за это увольняли.

Подстрекаемые теми же профсоюзными деятелями, желавшими «очиститься», показать,

что они «за рабочих», последние злобно относились к беспартийным инженерам и

техникам, выполнявшим директивы Дзержинского.

В одном предприятии

им угрожали, ругали последними словами, как буржуев и людей «старого режима»; в

другом предприятии, как бы невзначай, обливали водою; в третьем — на тачке

вывозили с фабрики; в четвертом — били стекла их квартир; в пятом — били по

лицу, а чтобы битый инженер не знал, кто его бьет, накидывали ему на голову мешок. Лишь клочки подобных фактов попадали на

страницы советской прессы. Об этом нельзя было писать, это плохо аттестовало

«диктатуру пролетариата» и могло иметь заражающее влияние. О происходящем Дзержинский

был, конечно, осведомлен и, вызывая к себе коммунистов — председателей трестов

и директоров заводов, бешено на них накидывался. Мы все превосходно знали, что

он им говорил. Директор

одного завода со всеми деталями поведал мне, какую «баню» им устраивал Дзержинский:

«Глаза белые, страшные, голос хриплый, смотрит так, что от страха провалиться

хочется! Настоящий дьявол! «Вы — белоручки,— кричит,— от неприятной работы

убегаете, чтобы взвалить ее на беспартийный технический персонал. Когда у вас

бьют добросовестно работающих спецов, выполняющих

директивы мои и ВСНХ, что вы делаете? Вместо того, чтобы созвать заводское собрание и на нем заклеймить виновных,— [183] вы делаете

глухое ухо — якобы не слышали, что у вас инженеров бьют. На вас должна

полностью лежать вся ответственность за проводимые меры, а вы эту ответственность

перекладываете на голову беспартийного технического персонала. Это позор! Вы

члены правящей, управляющей партии. Вам нужно на всех постах стоять на первом

месте и своей работой давать другим пример. Вы этого не делаете. В басне вол

пашет, тащит тяжелый плуг, а муха, усевшаяся на шее вола, кричит: мы пахали. Вы

— эта муха. Заявляю, что тех из вас, кто не будет грудью защищать технический

персонал от незаслуженных им оскорблений, буду увольнять, привлекать к

ответственности».

Таких речей Дзержинский много

произнес. Но в печати появлялось лишь их самое слабое, многое замалчивающее

отражение, вроде подчищенной, смягченной передачи его речи на заседании

президиума ВСНХ СССР с представителями совнархозов союзных республик и

областей:

«Наш

технический персонал, к сожалению, в кампании по производительности труда не

занимает то место, которое должен занимать. Ему мешают. Это больной вопрос. Нужно бороться с такими нездоровыми явлениями, когда наш

технический персонал из-за ревностного отношения к работе, из-за правильного

подхода к вопросу норм выработки может (sic!) возбудить недовольство отдельных

лиц и групп (не «может возбудить», а возбуждал.— Н. В.). Мы должны

защищать технический персонал. Мы должны действительно принять на себя

ответственность за тяжелую работу технического персонала, требующую квалифицированной

мысли. Наши заводские инженеры и специалисты живут в довольно (sic!) тяжелых

условиях. Не думайте, что только потому, что получают недостаточное вознаграждение.

Когда они желают провести какое-либо полезное начинание,— со всех сторон наталкиваются

на препятствия. Специалист в три мига может быть

выкинут с завода, если не заручится поддержкой. Часть специалистов относится

скептически к нашей работе, но в целом ряде заводов, учреждений ВСНХ нас

соединяет понимание общих интересов и грандиозных задач».

О тяжелом и

оскорбительном положении технического персонала заводов, фабрик, шахт при

проведении кампании [184] за увеличение производительности труда — нужно

запомнить. Это очень важно. Без знания этого обстоятельства не будут понятны

некоторые факты, относящиеся к процессу 1928 г., так называемому, «Шахтинскому

делу», первому процессу о «вредителях». Перейду к другой «кампании»

Дзержинского — восстановлению металлопромышленности. Эта отрасль, начав

разлагаться во время февральской революции, разрушаясь во время военного

коммунизма, к 1921 г. почти прекратила свое существование. В тот год

производство, например, чугуна — 4 проц. довоенного. В 1924 г., после появления

Дзержинского в ВСНХ, металлургию удалось немного поднять: производство чугуна

достигло 14 проц. довоенного уровня, стали — 25 проц., проката -- 19 проц.

Потребность в металле была большая. Нужно было решать, какие области народного хозяйства и в каком количестве

снабжать в первую очередь, какие позднее. Дзержинский в этом вопросе занял

позицию, которую правящие коммунисты позднейшего времени должны были считать

преступной. В первую очередь, объявил он, нужно снабжать металлом широкий

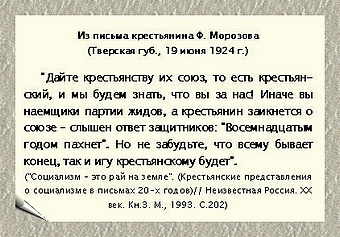

крестьянский рынок, потом отрасли, восстанавливающие

основной капитал промышленности (машины, оборудование, двигатели),

затем городские, коммунальные нужды, железнодорожный транспорт и в последнюю

очередь — военное ведомство. В царствование Сталина, а позднее при Хрущеве,

когда СССР превратился в грандиозного поставщика военного снаряжения странам,

могущим, сознательно или бессознательно, служить пособниками мировой

коммунистической революции, Дзержинский за такое отношение к военному ведомству

был бы, конечно, расстрелян. Свою позицию Дзержинский защищал в 1924 г. и на

XIV конференции компартии в апреле 1925 г.

Помню, что на меня и моих друзей из «Лиги наблюдателей» она произвела большое

впечатление своим «пацифизмом», своей уверенностью, что траты на снаряжение

армии не являются первоочередными, так как войну вести страна не собирается и

никто ей не Угрожает. Но не принуждался ли Дзержинский

изменить свой взгляд после XIV съезда партии, постановившего в [185] декабре 1925 г. «принимать все меры к

усилению мощи Красной Армии и Красного Флота»? Этого нельзя достигнуть без

увеличенных затрат металла на вооружение. Позднее, после смерти Дзержинского,

внимание правящих сфер уже приковано к вооружению армии и флота. Резкое

ухудшение отношений с Англией, вследствие поддержки Советами Китайской

революции, потом разрыв дипломатических отношений Англии с Москвою — возобновили крики об иностранной интервенции о которых мы начали забывать.

Уже с января 1927 г. Бухарин, Рыков и Ворошилов стали произносить речи о

«надвигающейся военной опасности», «подготовке войны против СССР английскими

капиталистами», о «капиталистическом окружении», о «блокаде». В нашем кружке в

«Лиге наблюдателей», за исключением лица, которое я назвал Кассандрой, никто не

верил, будто надвигается война, поэтому было просто невыносимо читать в «Социалистическом

вестнике» почти то же самое, что говорили люди из Политбюро. «Социалистический

вестник» писал:

«Никогда

еще положение революционной страны не было столь опасным. Застрельщик мирового империализма

— консервативное правительство Англии нанесло СССР первый удар. Вновь реальной

становится угроза финансово-экономической блокады, в тисках которой задохнется

русское хозяйство. Вновь встает кровавый призрак войны».

Дзержинский

в 1924—1925 гг. настаивал, что нельзя восстанавливать и развивать

металлопромышленность, ориентируясь только на «государственных заказчиков».

«Ее

основную базу составляет широкий рынок. Металлопромышленность может стать на

крепкие ноги, базируясь на широких потребностях населения». Внимание

Дзержинского к обслуживанию крестьянского рынка вообще и, в частности, металлом

— очень велико. В этом вопросе взгляды Дзержинского и его заместителя Владимирова

— тождественны. Говоря об удовлетворении металлом крестьянского рынка, и тот и

другой имели в виду снабжение деревни не одними сельскохозяйственными орудиями,

а решительно всем, вплоть до мелочей, что может принести «комфорт» деревне,

украсить, улучшить ее быт. В программу Дзержинского входило

снабжение деревни кровельным железом, шинным железом, топорами, вилами, ведрами,

лампами, утюгами, швейными машинами, иголками, охотничьими ружьями и т. д. [186]

В

представлении Дзержинского, что обслуживание крестьянского рынка может стать

«базою» для металлопромышленности, несомненно много

наивного. Теоретической, экономической подготовки и знания у него не было. Разумеется, металлопромышленность, как вся индустрия вообще, в

конечном счете, имеет своей базой потребление населения — «широкие потребности населения»

Но огромная часть промышленности, создающая основной капитал, орудия и средства

производства, не обслуживает прямо и непосредственно, подобно «лампам, швейным

машинам, иголкам», широкие потребности населения. На базе «лампы и

иголки» металлопромышленность построить нельзя. Можно создать лишь слабенькое

ремесло. Для «хозяйства-модерн» нужны двигатели, рельсы,

машины, станки, электромашины и т. д. А тут без крупных, значит — в СССР

«государственных», заказчиков обойтись нельзя. Наивная схема

Дзержинского тогда не шокировала, а, наоборот, даже нравилась многим

специалистам-металлистам. Один из них, выдающийся инженер Хренников (в 1930 г.

объявленный «вредителем» и ликвидированный), член правления Главметалла,

руководимого самим Дзержинским, мне как-то сказал: «На один крестьянский рынок

промышленность опереть нельзя. В довоенное время металлургия создавалась,

благодаря заказам фабрик и заводов, особенно заказам на паровозы, рельсы для

железнодорожного транспорта, а на это шли средства от иностранных займов и из

казны. Все же, ей-Богу, симпатично слышать, что Дзержинский печется о нуждах

деревни. Нельзя всегда выпирать на первый план только удовлетворение пролетариата,

мы ведь — крестьянская Русь, три четверти нашего населения — крестьяне. О них в

первую очередь и нужно думать».

В той

постановке вопроса о крестьянском рынке, какая была у Дзержинского, сказалось

некое крестьянофильское влияние. Возможно, что оно шло от

члена президиума ВСНХ С. П. Середы, никогда не бывшего ортодоксом-марксистом,

тем более твердокаменным большевиком, человека культурного, мягкого,

убежденного, что не только политические соображения (а это превалировало у Ленина),

но и элементарные гуманистические мотивы требуют удовлетворения потребностей крестьянской

массы, составляющей преобладающую часть населения страны и более обездоленной,

чем пролетариат. Это от Середы и некоторых беспартийных сотрудни-187ков

ВСНХ Дзержинский узнал о большой роли кустарей в производстве для деревни

всяких металлических изделий, о возможности и желательности их объединить в

кооперации. Отсюда возникла для ВСНХ обязанность снабжать кустарей необходимым

сырьем, организовывать для них склады, помогать предоставлением кредита. Эти

задачи указаны и развиты в сборнике статей «Кустарная промышленность в СССР»,

написанном сотрудником ВСНХ под редакцией Середы и снабженном предисловием

самого Дзержинского.

Насколько,

чутко относился Дзержинский к снабжению металлом «широкого рынка», может свидетельствовать

следующий маленький пример. Зимою 1925 г. я ехал на вокзал на санях извозчика.

Их — извозчиков — было множество в довоенной Москве, в советское же время

остались очень немногие имели они самый жалкий вид и все-таки упорно держались

за свою профессию. Была гололедица, лошадь все время скользила и два раза

упала, чуть не сломав оглобли. Заставляя кнутом лошадь подняться, извозчик

сказал:

— Бью ее, а она совсем не виновата.

Как ей не падать, когда все подковы истерты.

— Что же вы их не сменяете, не

ставите новых?— спросил я.

Извозчик, поворачиваясь ко мне,

сердито буркнул:

— Для вас,

гражданин (прежде сказал бы — барин!), это дело простое. А для меня поставить

новые подковы совсем не просто. За подковку лошади на все четыре ноги теперь

нужно потратить целое состояние. И ждать иногда недели, пока кузнецы добудут

металл.

Слова

извозчика я вспомнил, когда встал вопрос о снабжении металлом потребителей

«широкого рынка», и, конечно, захотел их проверить. Кузницы в Москве помещались

на ее окраинах, у больших шоссе и дорог. На окраинах жили и извозчики. Я послал

в эти места трех репортеров «Торгово-промышленной газеты» (помню, один из них

был прокурором суда в царское время) для анкеты, для опроса кузнецов и

извозчиков. Анкета обнаружила, что подковка лошадей, бывшая простейшей

операцией в прежнее время, в 1925 г. стала действительно сложным делом. Металла

кузнецы не имели. Государственные организации им в нем отказывали. Им

приходилось разыскивать для трансформации изношенный металл или прибегать к

черному рынку, уворован ному [188] откуда-то металлу и платить за него много.

Это и всякие налоги делали подковку столь дорогой, что некоторые извозчики и

приезжающие окрестные крестьяне ограничивались подковкой только передних ног

лошадей. В провинции, в маленьких городишках было еще хуже. Там во многих

местах совсем прекратили подковку лошадей, что на тяжелых, крытых булыжником

мостовых приводило к уродованию копыт. Словом, вопрос о подковке лошадей из

крошечного делался большим, если ПРИНЯТЬ во внимание, что значительная часть

транспорта того времени была гужевой, лошадиной.

Тщательно

обработанную анкету я поместил на первой странице «Торгово-промышленной

газеты», там, где обычно стояли статистическо-технические и экономические

статьи. Это было необычно и произвело большой эффект: нечто живое среди

арсенала важного, необходимого, но сухого материала. Писать увлекательно и живо

серьезные экономические статьи — задача не простая. Дзержинский пришел в

восхищение от этой анкеты. Встретившись с ним, я впервые увидел какие-то

веселые искорки в его холодных, суровых, стеклянных глазах, взгляда которых

многие так боялись.

— Анкета замечательная!— сказал он мне.—

Целый кусок жизни она приоткрыла. Даю честное слово, что до этого не думал о

подковах и о том, как эта штука важна. О подметках для моих сапог думал, а вот

о подметках для лошадиных копыт — даже в голову мысль не приходила. А ведь

таких, нам неизвестных, важных областей жизни, особенно в деревне, наверное,

много. Сегодня же приказал Главметаллу заняться вопросом о снабжении кузнецов

металлом.

Не могу

удержаться,— это уже профессиональная «болезнь», нажитая в течение пятидесяти

лет бытия в качестве журналиста, чтобы не рассказать об одном весьма комическом эпизоде, связанном с этим разговором с

Дзержинским. В течение нескольких лет, с 1905 по конец 1908 г., я жил в Москве

как «нелегальный» под чужим паспортом. Стремясь не привлекать к себе внимания

полиции, иметь вид благонадежного, «буржуазного» человека, далекого от

революции, я для этого стал носить котелок. Революционеры обычно такую вещь не

носили. К этому «головному убору» я привык. С приходом Октябрьской революции,

«диктатуры пролетариата», множество людей, сдирая с себя «буржуазный» облик,

надевая на голову рабочую кепку-фуражку, [189] старались придать себе пролетарско-крестьянский

вид. Клоун в московском цирке высмеивал это превращение: «Смотрите на меня! Я

самого благородного революционного происхождения! У меня мать — крестьянка,

отец — два рабочих».

Меня

претило, тошнило от этого подмазывания к вкусам и требованиям «диктатуры

пролетариата», и, несмотря ни на что, я продолжал носить котелок. В Москве нас

было только трое с таким «контрреволюционным» головным убором: я, бывший

директор «Литературно-художественного кружка» — И. И. Попов и бывший

председатель Государственной думы — Головин. В разгар военного коммунизма я как-то встретил Головина на Моховой улице. В порыжевшем

от непогоды котелке, с, как всегда, в стиле

«Вильгельма Второго», закрученными вверх усами, он нес на спине, сгибаясь под

тяжестью, большой мешок с картофелем (уверен — подмороженным!). На улице

встретились два котелка. Редкое зрелище в пролетарской Москве. Он обернулся и

посмотрел на меня. То же самое сделал и я. Мы улыбнулись и разошлись. С

котелком на голове я как-то был с Савельевым даже в таком осином гнезде, как

отдел печати Центрального Комитета партии. Он помещался тогда недалеко от

Делового Двора, в Китай-городе, за стеною.

Все, кого

пришлось там встретить, пока мы поднимались на третий этаж, смотрели на меня с

озлобленным удивлением. А котелок я все-таки продолжал носить, и, в конце

концов, в ВСНХ к этому привыкли. В день публикации анкеты о кузнецах я, около

часу дня, вышел из главного подъезда ВСНХ, а Дзержинский в него только входил.

Здесь, у самого подъезда и произошел с ним разговор. У выхода из ВСНХ была

передняя, где оставляли свои пальто, шапки, галоши начальство и сотрудники

ВСНХ. В день, о котором я говорю, при вешалке находился служитель, недавно

поступивший на эту должность, меня не знавший. Надевать пальто и котелок при

нем мне было не нужно, я это делал в «Торгово-промышленной газете», имевшей

другой выход на улицу, поэтому я прошел мимо служителя, им не замеченный. Он

видел, что у выхода стоит Дзержинский и рядом с ним тип, явно подозрительный, с

котелком, контрреволюционным убором на голове. И об этом происшествии он

рассказал другим служителям при вешалке: «Дзержинский вот на этом месте, вот у

самого входа в ВСНХ, поймал какого-то буржуя,

спекулянта, нэп манна [190], держит его за грудки, а тот нахально улыбается,

Дзержинский трясет его, а тот, сукин сын, папироску закуривает. Дзержинский

бросил его, вошел в ВСНХ, а тот моментально скрылся, убежал».

Другие

служители, понявшие, о ком идет речь, и желая

посмеяться, подталкивали своего товарища на новые рассказы о происшествии. И

тот, польщенный интересом к нему, стал ввертывать в рассказ самые нелепые

выдуманные детали. Эту историю многие слышали в ВСНХ и над нею изрядно

смеялись. Служитель вскоре узнал о своей ошибке и, однажды подойдя ко мне,

сконфуженно промолвил:

− Вы,

товарищ Валентинов, извините меня. Я что-то зря набрехал. Я о вас тогда не

слышал, не знал. А ошибиться мог, ведь таких «шапок», как у вас, никто уже

больше не носит…

Из проведенных Дзержинским «кампаний»

(всегда «кампаний», ведь все происходило в «ударном порядке» — это стиль

советского государства) четвертая, начатая в последний год его жизни, в начале 1926 г., шла под лозунгом «борьба за режим

экономии». В некрологе, посвященном Дзержинскому, «Правда» писала: «Лозунг

борьбы за экономию, как за один из важнейших фактов увеличения темпа и роста накопления

материальных ценностей и их производительного использования, был выдвинут по непосредственной

инициативе Дзержинского. Лозунг экономии быстро перелился за рамки